Y染色體單倍群速查

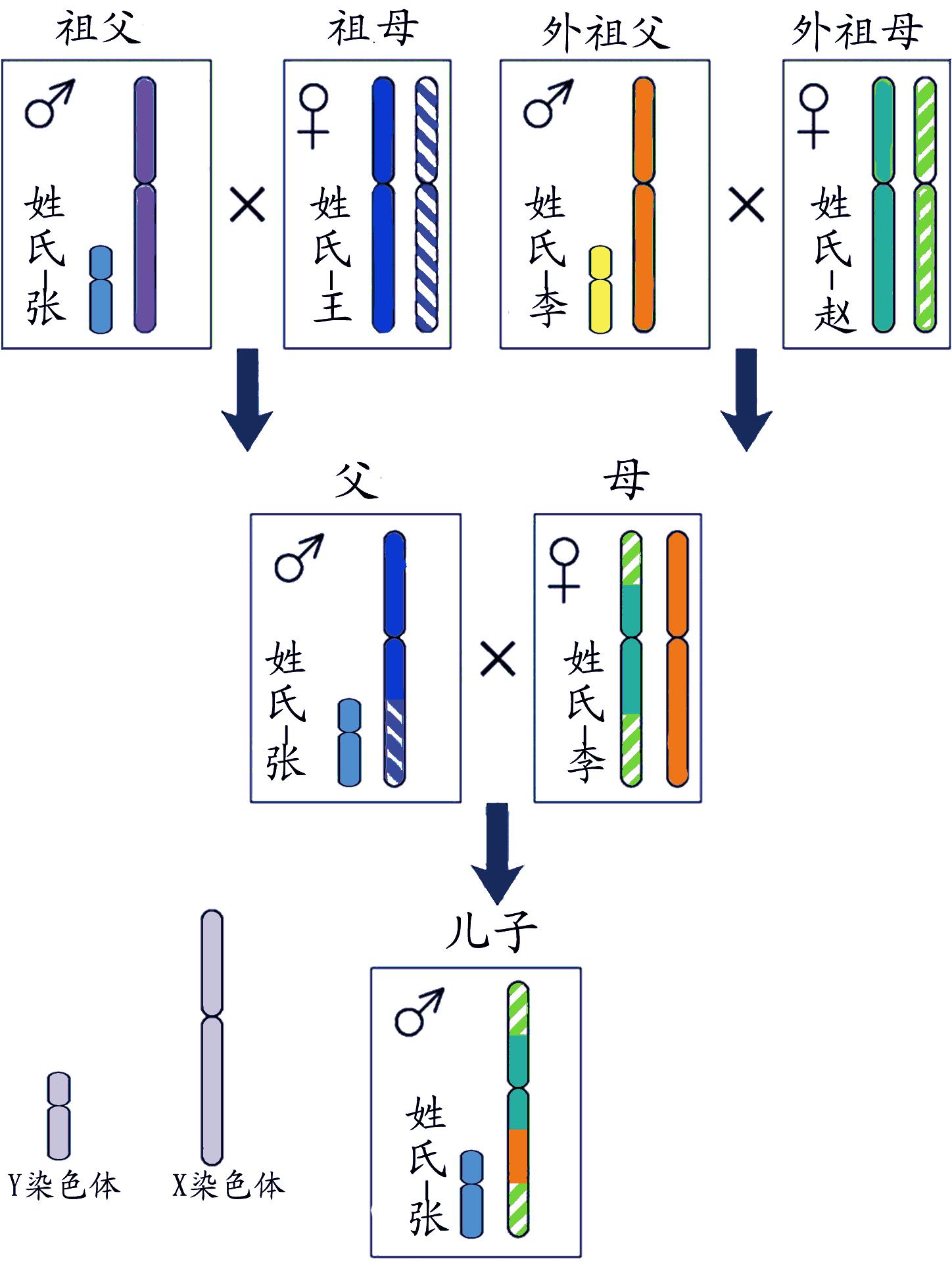

人體內有23對染色體,其中22對常染色體中,每一對染色體都有一條來自父系,一條來自母系,兩條染色體在傳代過程中對應的部分會發生交換,從而造成混血的效應,就是遺傳學上說的重組。另一對性染色體包括X染色體和Y染色體。在女性體內,X染色體也是成對的,分別來自父母雙方,所以也不能避免混血的影響。而在男性體內,卻只有一條來自母親的X染色體和一條來自父親的Y染色體,也就是說男性的Y染色體只能來源于父親,所以人體性染色體的遺傳方式決定了Y染色體遵從嚴格的父系遺傳。

?

?

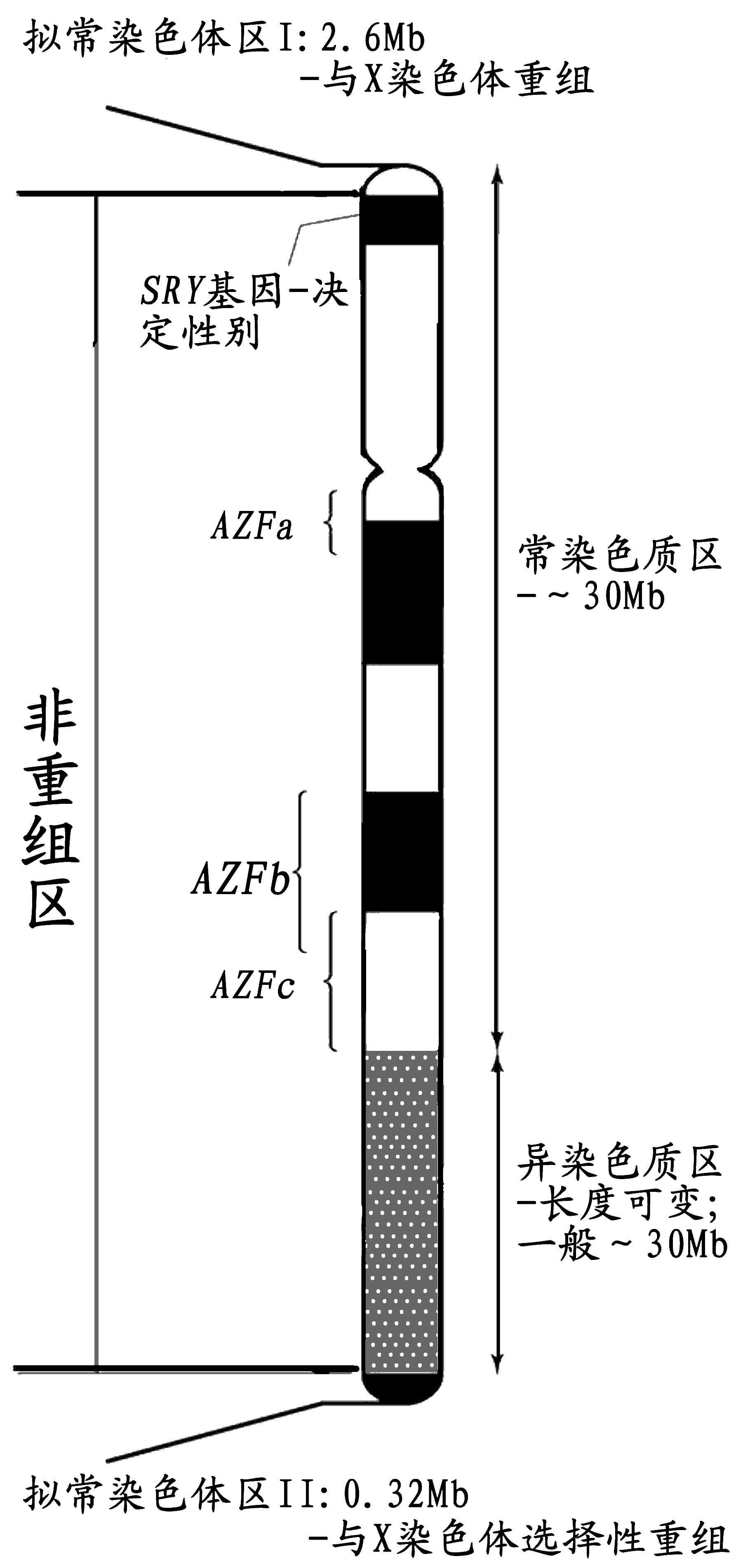

Y染色體與X染色體之間是否會發生重組呢?要回答這個問題,必須先了解Y染色體的結構。人類Y染色體DNA大約包含六千萬個堿基對,其中染色體兩端的5%為擬常染色體區域(pseudoautosomal region),在傳代過程中與X染色體相應區段會發生重組,而主干部分的95%為非重組區域(NRY, non-recombinating portion of Y chromosome),不與任何染色體發生重組。所以,Y染色體主干部分的此特性,保證了子代能完整地繼承父代的Y染色體主干而不受混血影響,保證了Y染色體主干的嚴格父系遺傳。所以,當姓氏已經無法作為追尋祖先的可靠標記的時候,以現代的分子生物學技術為基礎,研究Y染色體主干的類型分布,是直接追溯群體或者家族的父系起源的最佳方法,是驗證祖先與后代的父系關聯的唯一手段。例如,在曹操的后人中分析Y染色體特征,我們就可以了解曹操本人的Y染色體特征。實際上,在一段有較可信歷史記錄的時期內,整個家族的姓氏與父系遺傳的關聯是可以保證的,所以家族的姓氏往往與固定的Y染色體類型共同傳遞,緊密關聯。

?

?

?

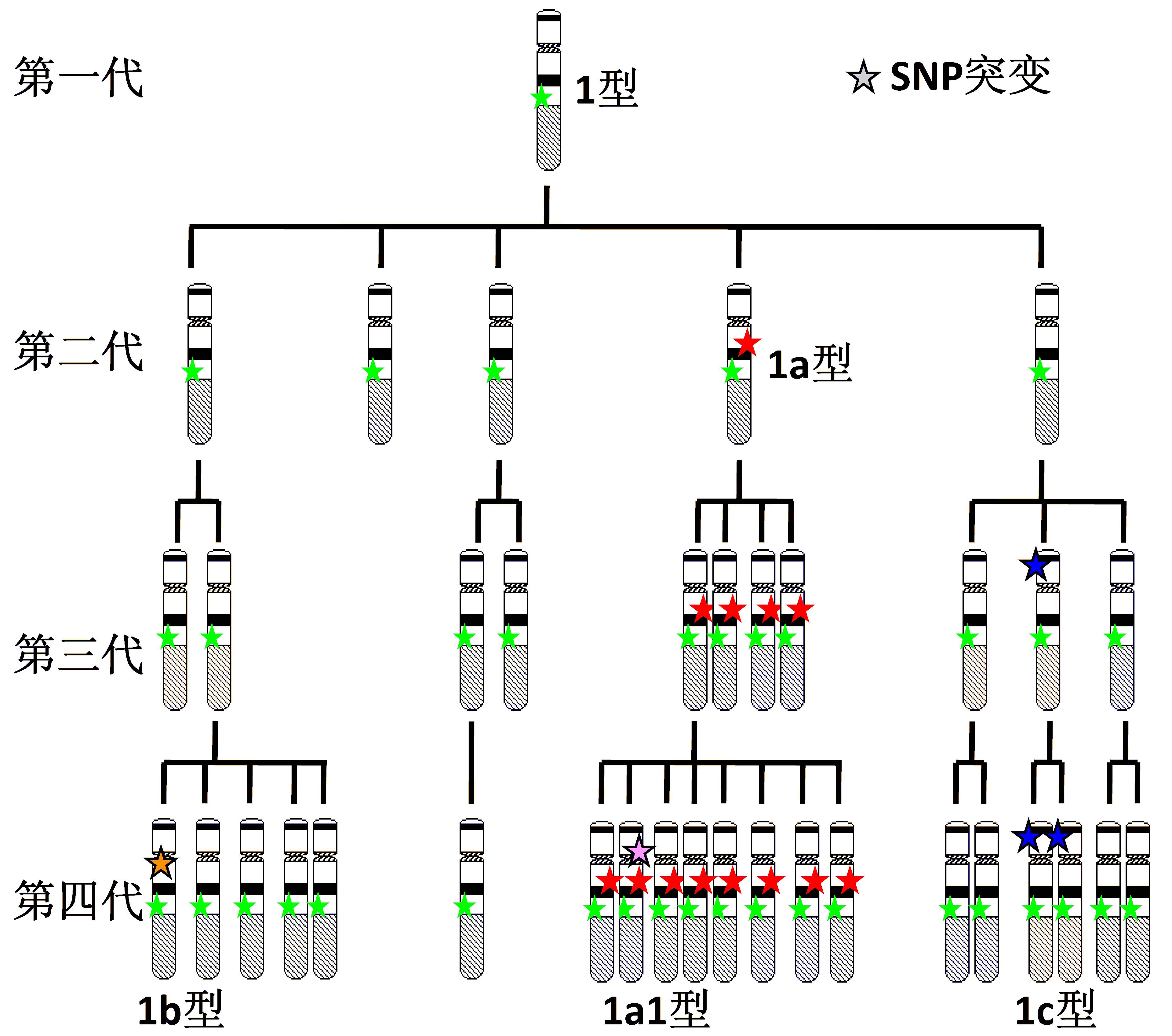

在一代一代的父子相承的傳遞過程中,Y染色體也在慢慢地積累著變化。正是因為遺傳突變的積累,使得人類父系遺傳體系中,距離越遠的個體的Y染色體差異也越大。Y染色體上的突變形成的個體差異主要有兩大類,單核苷酸多態(SNP)和短串聯重復(STR)(圖3)。DNA分子由四種堿基(A、T、C、G)按照一定的順序連接而成,SNP是僅僅一個位置上的堿基類型變化。Y染色體上的同一個SNP在人群中一般只有兩種類型。STR則是在染色體的特定區段,由幾個堿基組成一個單位重復出現,不同的Y染色體上的同一個STR位置往往有不同的重復拷貝數。

要確立父系遺傳體系,最重要的前提是祖先的突變可以穩定的保留在后代的Y染色體上。SNP突變因為突變速率極低,可以做到在后代中永久地保留,后代只能在祖先的突變基礎上積累新的突變,而不會丟失祖先的突變特征。通過比較人類與黑猩猩的Y染色體差異,以及大家系中的Y染色體的差異程度,Y染色體上的SNP突變的速率被計算了出來。每出生一個男子,一個染色體位置上發生SNP突變的概率為大約三千萬分之一。實際上由于Y常染色質區的保守性,以及人類歷史上大量男子都沒有男性后代保留至今的事實,實際的群體中突變率應該低幾個數量級。而我們通常研究的是Y染色體非重組區大約三千萬個堿基對的常染色質區,按照每個堿基對三千萬分之一的突變率,這個區段內每個男子平均都會有一個新的突變。這個新的突變隨機地出現在Y常染區的任意一個點上,如果這個突變了的點上再發生一次突變,那么這個突變就在后代中丟失了,我們就無法通過后代確定祖先的Y染色體突變譜。但是同一個點上先后發生兩次突變的概率,按照概率計算方法就是三千萬分之一的平方,也就是九百萬億分之一,相對于人類自古以來的人口,這個概率就近似于零。所以我們可以說,絕大多數情況下,祖先的Y染色體上出現的SNP突變特征在后代中能夠找到,而后代只能在祖先Y染色體突變譜的基礎上增加新的突變。

由多個SNP突變構成的一種突變譜被稱為一種單倍型。例如下圖中就有5個SNP突變,陸續構成5種單倍型。其中1型是其他單倍型的祖先型,其他單倍型都是后代型。祖先型與所有后代型合稱為一個單倍群。一個家族的所有Y染色體理論上都屬于一個單倍群,因為其中所有的男性都應該來自同一個祖先。

當然,單倍群的概念可大可小。大而言之,全世界的Y染色體都屬于一種單倍群,都來自二十多萬年前的一個東非晚期智人男子。進而,全世界又可以分為20種主干單倍群,編號從A到T。最古老的A和B單倍群都沒有走出非洲,C和D單倍群最早來到了澳洲和亞洲,E單倍群來到了亞洲又回到非洲,F單倍群衍生出GHIJ等單倍群在西方形成歐羅巴人種,衍生出K單倍群并形成NOPQ等單倍群在東方形成蒙古人種,其中O單倍群成為了中國人的主流,而Q單倍群成為美洲印第安人的主流。所以Y染色體的譜系構建出了全人類的一部大家譜。

?

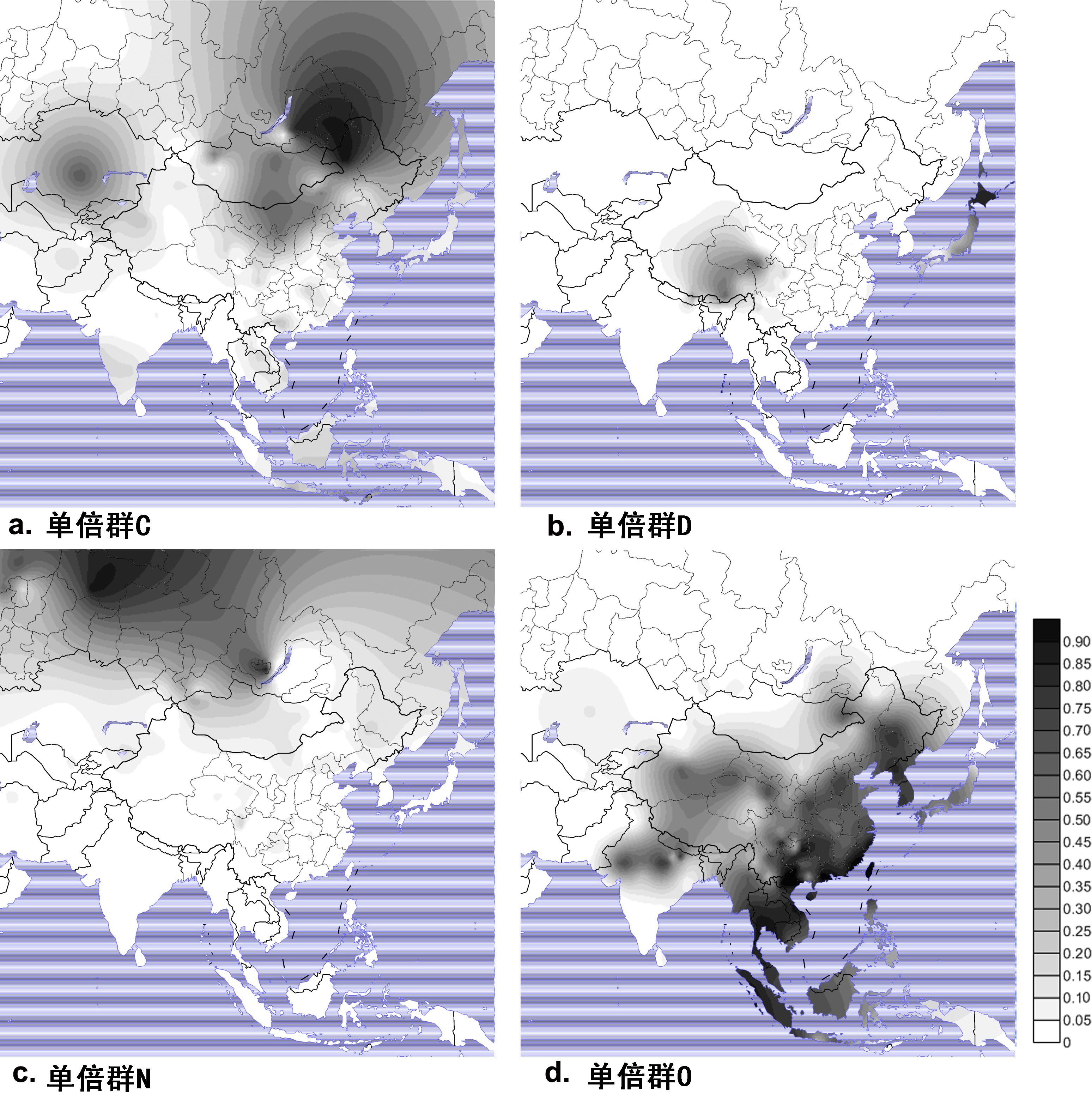

單倍群O-M175, C-M130, D-M174和N-M231是東亞四個主要單倍群,約占到東亞全部男性的93%。其他單倍群,例如E-SRY4064, G-M201, H-M69, I-M170, J-P209, L-M20, Q-M242, R-M207和T-M70僅占到東亞男性的7%。O-M175是東亞最大的單倍群,約75%的中國人以及超過50%的日本人都可歸到這一類型下,因此有理由認為它代表著蒙古利亞人。O-M175分出三個主要的下游單倍群O1a-M119、O2-M268以及O3-M122,這三個單倍群約占到東亞男性的60%。O1a-M119在中國東南沿海、侗傣族群、臺灣原住民中集中分布。O2-M268約在漢族中占5%以上,O2a1-M95是O2下的主要支系,在華南、南方少數民族、中南半島及印度門噠人群中分布較多。O2b-M176是O2下的另一支系,最主要集中于朝鮮半島、朝鮮族和日本彌生人,越南人和漢族中也有少量分布。O3-M122是中國最常見的單倍群,遍及整個東亞和東南亞,占漢族50-60%左右。O3a1c-002611、O3a2c1-M134和O3a2c1a-M117是O3下的三個主要支系,各占到漢族的12-17%左右。O3a2c1a-M117在藏緬族群中也有較多分布。O3下的另一支系O3a2b-M7在苗瑤和孟高棉人群中高頻出現,但在漢族中卻不足5%。

?

單倍群C從阿拉伯半島南部、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、東南亞、東亞、大洋洲到美洲都有分布,尤其在遠東和大洋洲高頻分布,但在撒哈拉以南的非洲沒有被發現。C下游的分支,例如C1-M8、C2-M38、C3-M217、C4-M347、C5-M356和C6-P55,都有著區域特異性分布。C3-M217是分布最廣的支系,在蒙古和西伯利亞群體中最高頻出現。單倍群C1僅在日本人和琉球人中出現,但頻率很低,還不足5%。單倍群C2出現在從印度尼西亞東部到波利尼西亞的太平洋島嶼人群,尤其是在波利尼西亞的一些群體中,且由于連續的奠基者效應和遺傳漂變而成為了上述地方的特征單倍群。C4幾乎僅局限在大洋洲的澳大利亞原住民中。C5在印度及其周邊的巴基斯坦和尼泊爾等地低頻出現。C6則僅出現在新幾內亞高地上。

?

單倍群D-M174在安達曼尼格利陀人、北部藏緬群體和日本的阿伊努人中高頻分布,在其他東亞、東南亞和中亞群體也有低頻分布。D下分D1-M15、D2-M55和D3-P99三個主要支系,還有許多未明確定位的小支系。D1在藏族、羌語支和彝語支人群中廣泛分布,在東亞其他群體中也有低頻分布。D2僅分布于日本,占日本40%以上,是上古繩文人的主要成分。D3在青藏高原東部(康區)、白馬人及納西族等群體中高頻。D*多在安達曼群島被發現,且已被隔離了至少2萬年。其他一些被包含在D*中的小支系也多分布于西藏周邊藏緬語人群、東南亞人群,阿爾泰人中也有少量來源不明的D*。這些D*的內部譜系需要詳細調查分析。單倍群D高頻人群的膚色大多較深,包括安達曼人、一些藏緬和孟高棉人等。

?

單倍群O的兄弟支系是單倍群N-M231,單倍群N在歐亞大陸北部,尤其是包括芬蘭、烏戈爾、薩摩耶德和尤卡吉爾等分支的烏拉爾語人群、以及阿爾泰語人群和愛斯基摩人中高頻分布,它還低頻出現在東亞內陸。對于單倍群N 的詳細分析顯示,N 在東歐的高頻是緣于很晚近的遷徙,這次遷徙約從1.2萬到 1.4萬年前開始,由內亞/南西伯利亞出發,走一條逆時針的北部路線。N的下游分支N1a-M128低頻分布于中國北部一些群體,例如滿族、錫伯族、鄂溫克族和朝鮮族,以及中亞的一些突厥語族群中。另一分支N1b-P43在北部的薩莫耶德人中廣泛分布,也在一些烏拉爾和阿爾泰人群中低頻或中頻分布,N1b大約在6-8千年前誕生于西伯利亞。頻率最高的下游單倍群N1c-Tat,可能在1.4萬年前起源于中國西部地區,然后在西伯利亞經歷多次瓶頸效應,最后擴散到東歐和北歐。這些研究把單倍群N的起源追溯到中國西南或東南亞,單倍群N的人群艱苦跋涉由東南亞穿越大陸一直到北歐,譜寫了壯麗的遷徙史詩。

?

?

?

?

Y染色體與X染色體之間是否會發生重組呢?要回答這個問題,必須先了解Y染色體的結構。人類Y染色體DNA大約包含六千萬個堿基對,其中染色體兩端的5%為擬常染色體區域(pseudoautosomal region),在傳代過程中與X染色體相應區段會發生重組,而主干部分的95%為非重組區域(NRY, non-recombinating portion of Y chromosome),不與任何染色體發生重組。所以,Y染色體主干部分的此特性,保證了子代能完整地繼承父代的Y染色體主干而不受混血影響,保證了Y染色體主干的嚴格父系遺傳。所以,當姓氏已經無法作為追尋祖先的可靠標記的時候,以現代的分子生物學技術為基礎,研究Y染色體主干的類型分布,是直接追溯群體或者家族的父系起源的最佳方法,是驗證祖先與后代的父系關聯的唯一手段。例如,在曹操的后人中分析Y染色體特征,我們就可以了解曹操本人的Y染色體特征。實際上,在一段有較可信歷史記錄的時期內,整個家族的姓氏與父系遺傳的關聯是可以保證的,所以家族的姓氏往往與固定的Y染色體類型共同傳遞,緊密關聯。

?

?

?

在一代一代的父子相承的傳遞過程中,Y染色體也在慢慢地積累著變化。正是因為遺傳突變的積累,使得人類父系遺傳體系中,距離越遠的個體的Y染色體差異也越大。Y染色體上的突變形成的個體差異主要有兩大類,單核苷酸多態(SNP)和短串聯重復(STR)(圖3)。DNA分子由四種堿基(A、T、C、G)按照一定的順序連接而成,SNP是僅僅一個位置上的堿基類型變化。Y染色體上的同一個SNP在人群中一般只有兩種類型。STR則是在染色體的特定區段,由幾個堿基組成一個單位重復出現,不同的Y染色體上的同一個STR位置往往有不同的重復拷貝數。

要確立父系遺傳體系,最重要的前提是祖先的突變可以穩定的保留在后代的Y染色體上。SNP突變因為突變速率極低,可以做到在后代中永久地保留,后代只能在祖先的突變基礎上積累新的突變,而不會丟失祖先的突變特征。通過比較人類與黑猩猩的Y染色體差異,以及大家系中的Y染色體的差異程度,Y染色體上的SNP突變的速率被計算了出來。每出生一個男子,一個染色體位置上發生SNP突變的概率為大約三千萬分之一。實際上由于Y常染色質區的保守性,以及人類歷史上大量男子都沒有男性后代保留至今的事實,實際的群體中突變率應該低幾個數量級。而我們通常研究的是Y染色體非重組區大約三千萬個堿基對的常染色質區,按照每個堿基對三千萬分之一的突變率,這個區段內每個男子平均都會有一個新的突變。這個新的突變隨機地出現在Y常染區的任意一個點上,如果這個突變了的點上再發生一次突變,那么這個突變就在后代中丟失了,我們就無法通過后代確定祖先的Y染色體突變譜。但是同一個點上先后發生兩次突變的概率,按照概率計算方法就是三千萬分之一的平方,也就是九百萬億分之一,相對于人類自古以來的人口,這個概率就近似于零。所以我們可以說,絕大多數情況下,祖先的Y染色體上出現的SNP突變特征在后代中能夠找到,而后代只能在祖先Y染色體突變譜的基礎上增加新的突變。

由多個SNP突變構成的一種突變譜被稱為一種單倍型。例如下圖中就有5個SNP突變,陸續構成5種單倍型。其中1型是其他單倍型的祖先型,其他單倍型都是后代型。祖先型與所有后代型合稱為一個單倍群。一個家族的所有Y染色體理論上都屬于一個單倍群,因為其中所有的男性都應該來自同一個祖先。

當然,單倍群的概念可大可小。大而言之,全世界的Y染色體都屬于一種單倍群,都來自二十多萬年前的一個東非晚期智人男子。進而,全世界又可以分為20種主干單倍群,編號從A到T。最古老的A和B單倍群都沒有走出非洲,C和D單倍群最早來到了澳洲和亞洲,E單倍群來到了亞洲又回到非洲,F單倍群衍生出GHIJ等單倍群在西方形成歐羅巴人種,衍生出K單倍群并形成NOPQ等單倍群在東方形成蒙古人種,其中O單倍群成為了中國人的主流,而Q單倍群成為美洲印第安人的主流。所以Y染色體的譜系構建出了全人類的一部大家譜。

?

單倍群O-M175, C-M130, D-M174和N-M231是東亞四個主要單倍群,約占到東亞全部男性的93%。其他單倍群,例如E-SRY4064, G-M201, H-M69, I-M170, J-P209, L-M20, Q-M242, R-M207和T-M70僅占到東亞男性的7%。O-M175是東亞最大的單倍群,約75%的中國人以及超過50%的日本人都可歸到這一類型下,因此有理由認為它代表著蒙古利亞人。O-M175分出三個主要的下游單倍群O1a-M119、O2-M268以及O3-M122,這三個單倍群約占到東亞男性的60%。O1a-M119在中國東南沿海、侗傣族群、臺灣原住民中集中分布。O2-M268約在漢族中占5%以上,O2a1-M95是O2下的主要支系,在華南、南方少數民族、中南半島及印度門噠人群中分布較多。O2b-M176是O2下的另一支系,最主要集中于朝鮮半島、朝鮮族和日本彌生人,越南人和漢族中也有少量分布。O3-M122是中國最常見的單倍群,遍及整個東亞和東南亞,占漢族50-60%左右。O3a1c-002611、O3a2c1-M134和O3a2c1a-M117是O3下的三個主要支系,各占到漢族的12-17%左右。O3a2c1a-M117在藏緬族群中也有較多分布。O3下的另一支系O3a2b-M7在苗瑤和孟高棉人群中高頻出現,但在漢族中卻不足5%。

?

單倍群C從阿拉伯半島南部、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、東南亞、東亞、大洋洲到美洲都有分布,尤其在遠東和大洋洲高頻分布,但在撒哈拉以南的非洲沒有被發現。C下游的分支,例如C1-M8、C2-M38、C3-M217、C4-M347、C5-M356和C6-P55,都有著區域特異性分布。C3-M217是分布最廣的支系,在蒙古和西伯利亞群體中最高頻出現。單倍群C1僅在日本人和琉球人中出現,但頻率很低,還不足5%。單倍群C2出現在從印度尼西亞東部到波利尼西亞的太平洋島嶼人群,尤其是在波利尼西亞的一些群體中,且由于連續的奠基者效應和遺傳漂變而成為了上述地方的特征單倍群。C4幾乎僅局限在大洋洲的澳大利亞原住民中。C5在印度及其周邊的巴基斯坦和尼泊爾等地低頻出現。C6則僅出現在新幾內亞高地上。

?

單倍群D-M174在安達曼尼格利陀人、北部藏緬群體和日本的阿伊努人中高頻分布,在其他東亞、東南亞和中亞群體也有低頻分布。D下分D1-M15、D2-M55和D3-P99三個主要支系,還有許多未明確定位的小支系。D1在藏族、羌語支和彝語支人群中廣泛分布,在東亞其他群體中也有低頻分布。D2僅分布于日本,占日本40%以上,是上古繩文人的主要成分。D3在青藏高原東部(康區)、白馬人及納西族等群體中高頻。D*多在安達曼群島被發現,且已被隔離了至少2萬年。其他一些被包含在D*中的小支系也多分布于西藏周邊藏緬語人群、東南亞人群,阿爾泰人中也有少量來源不明的D*。這些D*的內部譜系需要詳細調查分析。單倍群D高頻人群的膚色大多較深,包括安達曼人、一些藏緬和孟高棉人等。

?

單倍群O的兄弟支系是單倍群N-M231,單倍群N在歐亞大陸北部,尤其是包括芬蘭、烏戈爾、薩摩耶德和尤卡吉爾等分支的烏拉爾語人群、以及阿爾泰語人群和愛斯基摩人中高頻分布,它還低頻出現在東亞內陸。對于單倍群N 的詳細分析顯示,N 在東歐的高頻是緣于很晚近的遷徙,這次遷徙約從1.2萬到 1.4萬年前開始,由內亞/南西伯利亞出發,走一條逆時針的北部路線。N的下游分支N1a-M128低頻分布于中國北部一些群體,例如滿族、錫伯族、鄂溫克族和朝鮮族,以及中亞的一些突厥語族群中。另一分支N1b-P43在北部的薩莫耶德人中廣泛分布,也在一些烏拉爾和阿爾泰人群中低頻或中頻分布,N1b大約在6-8千年前誕生于西伯利亞。頻率最高的下游單倍群N1c-Tat,可能在1.4萬年前起源于中國西部地區,然后在西伯利亞經歷多次瓶頸效應,最后擴散到東歐和北歐。這些研究把單倍群N的起源追溯到中國西南或東南亞,單倍群N的人群艱苦跋涉由東南亞穿越大陸一直到北歐,譜寫了壯麗的遷徙史詩。

?

?

47 個回復

贊同來自: C142857 、開心_822178

贊同來自: Auir66

贊同來自: Skylar_Happy

贊同來自: Skylar_Happy

贊同來自: 柳樹2010

贊同來自: 基因心片海鵬奏

贊同來自: 基因心片海鵬奏

贊同來自:

贊同來自:

?

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

要回復問題請先登錄或注冊