mtDNA單倍群速查

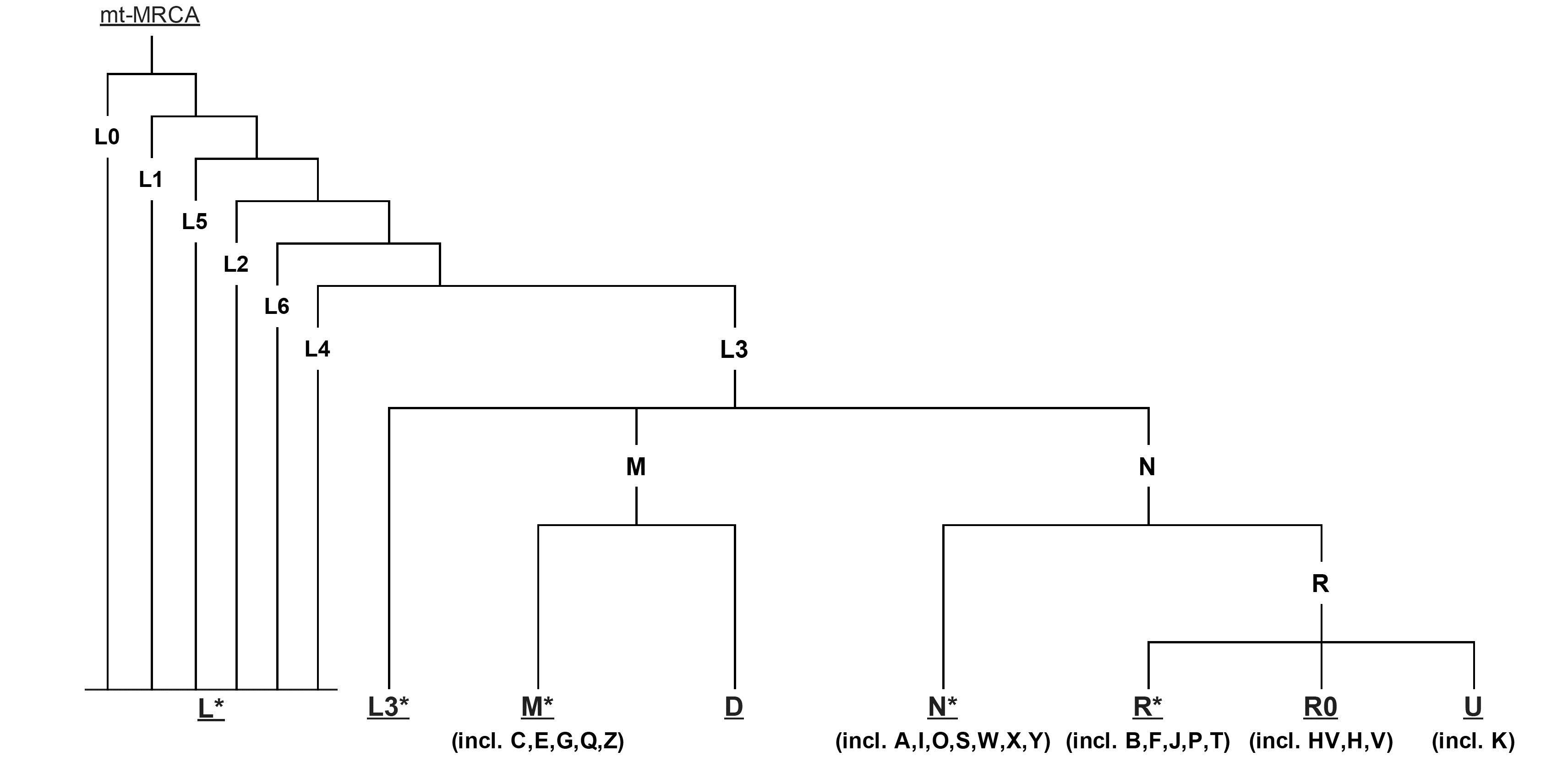

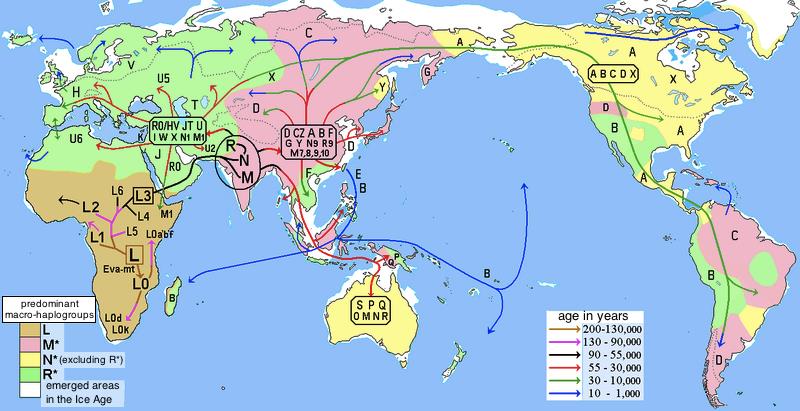

線粒體DNA是嚴格母系遺傳,具有高拷貝數(shù),無重組和高突變率等特性,使它成為反映人群母系進化的理想標記,利用線粒體DNA上的突變,研究者們構(gòu)建了人類線粒體序列的系統(tǒng)進化樹,并定義線粒體單倍型和單倍群,通過世界范圍內(nèi)線粒體單倍群的分布就可以描繪出現(xiàn)代人群母系祖先遷徙的路線。mtDNA的支系分布是很有地域特異性的,例如非洲大陸特異地單倍群 L 比歐亞人群中發(fā)現(xiàn)的類型都要古老,L單倍群被分成L0,L1,L2, L3, L4,L5和L6這幾支,,其中L3 是歐亞人群中的mtDNA的祖先型。非洲以外的所有mtDNA分為M和N兩大超級單倍群,其中N包括了所有歐亞西部特異的譜系H、I、J、K、T、U、V、W 和X,東亞特異的A、B、R9,N9以及大洋州特異的P單倍群也屬于N分枝;M單倍群的下游分支有分布在東亞C、D、G、M7、M8、M9等以及在南亞和東南亞常見的M根部支系。美洲土著人群的分析則表明他們大多只屬于A、B、C、D這4 種單倍群,很少的個體屬于X單倍群。

?

?

?

在東亞北方和南方的mtDNA單倍群分布非常不同,東亞北方主要由A,C,D4,D5, G, M8, M9, N9, Z支系組成,而南方為B4, B5a,F, M7, R9等單倍群組成。

?

北方譜系中的C、D、G、M8、M9都是M單倍群的下游分枝,M單倍群只存在于東非、南亞、大洋州,東亞和中亞群體中,而在歐亞西部地區(qū)幾乎完全缺乏。北亞主要的mtDNA單倍群是C, D, A, B4, G及N9等一些在東亞也高頻出現(xiàn)的單倍群,另外混有一些末次盛冰期之后從歐亞西部流入的以H、J、U為主的支系。東亞來源的北亞單倍群有M下的 C, D, G, M3, M7-M11, M13和Z單倍群, N支系下的 A, N9a 和 Y,以及R支系下的 B, F, R9, R11。單倍群C和D在東北亞非常多,在某些群體中所占比例超過50%,甚至能達80%以上。通過對單倍群C和D的樣本進行全測序,發(fā)現(xiàn)C和D的祖先支系早在3-5萬年之前就已經(jīng)在東亞誕生,并且隨即進入南西伯利亞,而大多數(shù)的北亞C和D支系都是在末次冰盛期之后才擴張。雖然北亞的主流單倍群是C和D,而單倍群A也在某些群體中高頻分布,比如占到了楚克其人的73%。北亞的單倍群B的支系主要是B4和B5,這兩個支系分布在偏南的朝鮮和蒙古地區(qū)。mtDNA單倍群A在藏族中占到了相當(dāng)高的比例,平均能達到10%-14%,同時在門巴族(23.5%)和珞巴族(15%)中的頻率更高。單倍群D所占比例比A還要高,能達到10%-20%,在珞巴中甚至高達30%。單倍群C在西藏群體中也能占到5%左右。青藏高原藏族中的單倍群A、C、D極可能是由1-2萬年前從東亞北方向南進入高原的人群帶入的。

?

而在南方,壯侗和南島語系同時具有高頻率的M7,南亞語系的F單倍型頻率也比其它語系高出許多。壯侗群體中,頻率最高的單倍群是B4a, F1a, M7b1, B5a, M7b*, M*, R9a, R9b, 這些單倍群的頻率總和占到了約一半。苗瑤族群與壯侗族群相似,單倍群B5a, B4a, M*,M7b*, C, B4b1, M7b1, F1a, B4*, R9b也能占到一半,而南亞群體中,頻率較高的有F1a, M*, D*, F1b, N*, C, M7b*, M7b1, F1a1a, 前三種占到50.8%,與壯侗和苗瑤略有不同。單倍群B, M7, F, R的總頻率在臺灣原住民中能占到70%,在壯侗中也達到了66.4%,比苗瑤的58.9%和南亞的48.9%更高,而越往北的類群這一數(shù)值就越小,例如占漢族40.8%, 占藏緬族群的37.5%, 而僅占到阿爾泰族群的16.3%,由此可見,B, M7, F, R這四類單倍群是可以代表中國南方的特征單倍群。

?

?

?

?

?

?

在東亞北方和南方的mtDNA單倍群分布非常不同,東亞北方主要由A,C,D4,D5, G, M8, M9, N9, Z支系組成,而南方為B4, B5a,F, M7, R9等單倍群組成。

?

北方譜系中的C、D、G、M8、M9都是M單倍群的下游分枝,M單倍群只存在于東非、南亞、大洋州,東亞和中亞群體中,而在歐亞西部地區(qū)幾乎完全缺乏。北亞主要的mtDNA單倍群是C, D, A, B4, G及N9等一些在東亞也高頻出現(xiàn)的單倍群,另外混有一些末次盛冰期之后從歐亞西部流入的以H、J、U為主的支系。東亞來源的北亞單倍群有M下的 C, D, G, M3, M7-M11, M13和Z單倍群, N支系下的 A, N9a 和 Y,以及R支系下的 B, F, R9, R11。單倍群C和D在東北亞非常多,在某些群體中所占比例超過50%,甚至能達80%以上。通過對單倍群C和D的樣本進行全測序,發(fā)現(xiàn)C和D的祖先支系早在3-5萬年之前就已經(jīng)在東亞誕生,并且隨即進入南西伯利亞,而大多數(shù)的北亞C和D支系都是在末次冰盛期之后才擴張。雖然北亞的主流單倍群是C和D,而單倍群A也在某些群體中高頻分布,比如占到了楚克其人的73%。北亞的單倍群B的支系主要是B4和B5,這兩個支系分布在偏南的朝鮮和蒙古地區(qū)。mtDNA單倍群A在藏族中占到了相當(dāng)高的比例,平均能達到10%-14%,同時在門巴族(23.5%)和珞巴族(15%)中的頻率更高。單倍群D所占比例比A還要高,能達到10%-20%,在珞巴中甚至高達30%。單倍群C在西藏群體中也能占到5%左右。青藏高原藏族中的單倍群A、C、D極可能是由1-2萬年前從東亞北方向南進入高原的人群帶入的。

?

而在南方,壯侗和南島語系同時具有高頻率的M7,南亞語系的F單倍型頻率也比其它語系高出許多。壯侗群體中,頻率最高的單倍群是B4a, F1a, M7b1, B5a, M7b*, M*, R9a, R9b, 這些單倍群的頻率總和占到了約一半。苗瑤族群與壯侗族群相似,單倍群B5a, B4a, M*,M7b*, C, B4b1, M7b1, F1a, B4*, R9b也能占到一半,而南亞群體中,頻率較高的有F1a, M*, D*, F1b, N*, C, M7b*, M7b1, F1a1a, 前三種占到50.8%,與壯侗和苗瑤略有不同。單倍群B, M7, F, R的總頻率在臺灣原住民中能占到70%,在壯侗中也達到了66.4%,比苗瑤的58.9%和南亞的48.9%更高,而越往北的類群這一數(shù)值就越小,例如占漢族40.8%, 占藏緬族群的37.5%, 而僅占到阿爾泰族群的16.3%,由此可見,B, M7, F, R這四類單倍群是可以代表中國南方的特征單倍群。

?

?

?

43 個回復(fù)

贊同來自: [已注銷] 、懶懶的o2b1a 、WeChat_5FFAA9

贊同來自: mardan775 、日漸消瘦2333 、WeGene_DEE88A88

贊同來自: shuzam87 、WeGene_5167976B

贊同來自: 內(nèi)蒙人 、大荒東

贊同來自: 羅定陳氏 、Barger

贊同來自: 黃隆思

贊同來自: 基因心片海鵬奏

贊同來自: mardan775

贊同來自: mardan775

贊同來自: moonf123

贊同來自: [已注銷]

贊同來自: 基因心片海鵬奏

贊同來自: WeGene_5167976B

贊同來自: 基因心片海鵬奏

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

http://sofreetech.com/crowdsourcing/details/135?

點這個可以直接查看結(jié)果,謝謝分享。

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

?

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

贊同來自:

要回復(fù)問題請先登錄或注冊